昨日の@takawo & @masakick 対談を聞いてて思い出したプリミティブな感覚。 なんで忘れていたのか?私の視点の歴史と記憶をメモしてみる。 数学の証明が解ける瞬間、放送委員の体育館オーディオの接続仕事で音が出る瞬間、flashでプログラミングしたものをパブリッシュしてトレースが出る瞬間。何かが一直線...

グラフィックレコーダーを名乗り始めたのは2013年春。 その時グラフィックレコーダーを名乗ってる人は日本にはいなくて、私は少しでもこの活動の持つ深い意味を伝えようと、「Tokyo Graphic Recorder」という看板を掲げた。東京という街の中で生まれては消えていく議論を観察して記録するメディアであること。そして...

デザイン研究の難しいところって、「制作の研究」になるので、個人の作家性と、公共的な科学的な積み重ねが混ざりあってるところかも。 誰かの発見に乗っかることで、もっとデザインは広がるけど、(制作)の中に(知恵/知識/知見)が入り込んでる状態だと、繋げたり乗っかりにくい。 個人の経験が詰まった(制作)から、普遍的な(知恵/知...

「Howを行ってる時は行為に没頭してて詳細を覚えてなくて、Whatは体験のインパクトが強く、当てはまる言葉が無く、Whyは大き過ぎて割り切れない答えを今も考えてる人」 それは一見、言語化できてない未熟な状態と言えるかもだけど、創作するという意味では、とても豊かな状態のような気もしてる。 未言語化のフェーズの製作者と出会...

遅ればせながら渡辺保史さんの遺稿「Designing Ours『自分たち事』をデザインする」を世話人の方を辿り手に入れることができた。諦めかけてたので感謝です 目次で1番気になってた項。答えを求めてジャンプしたら未完。渡辺さんの探究した世界を私なりに引き継いで言葉にしていきたいと思いました。 渡辺保史さんが亡くなったの...

半年前に上平先生の「デザイン×文化人類学」の講演を聞いた時のメモ。『権力の手放し』というキーワードが特に気になってる。 デザインは、混沌に適切な秩序を与える作業がある。ディレクションやコンセプト作り。そこには何かしらのパワーがかかる。そのパワーが権力ではない形になるにはどうしたらいいのか? ・デザインすることで壊れるも...

大阪万博のロゴ、みんなが子供のように「こんな風にも見えるよ!」と自由な感覚を素直に見せ合うワークショップのよう。私は凄く好き。 そのプロセスにいのちの輝き感じる。それぞれの見え方を受け止める環世界的なデザインと考えてみると面白い。 誰かが作った図案を神聖なものとして大事に扱うデザインのあり方もいいけど、それぞれの見え方...

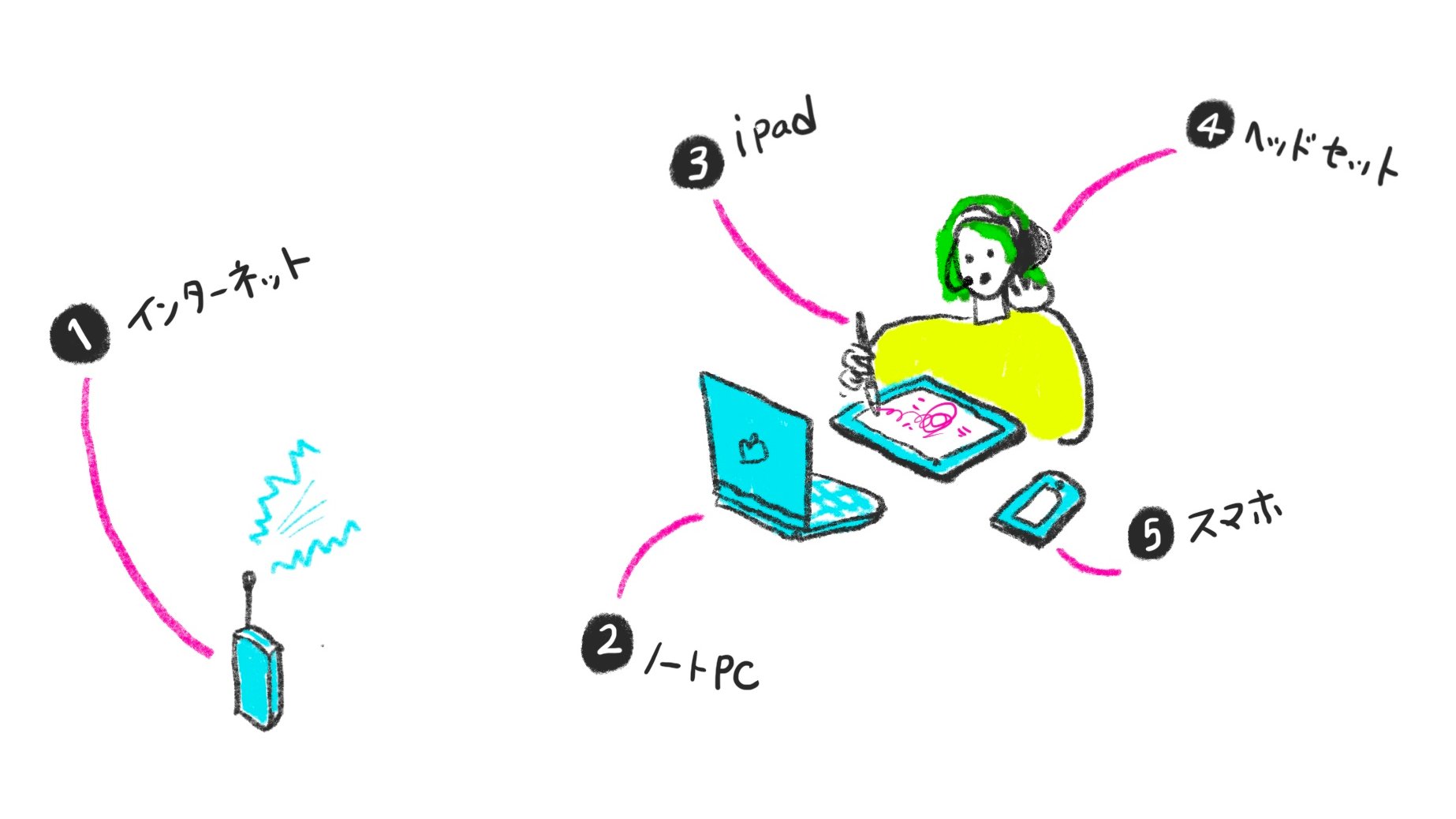

多摩美の授業開始から2週間経った。 オンライン授業のいいところと弱いところを忘備録的にメモしてみる。 オンライン授業のいいところ ■Slackで出席 出席取るときに、好きな音楽、漫画、もし旅をするなら。いろいろな質問をして、その回答を出席とする。ただの返事やカードリーダーの記録よりも学生の個性がわかる時間になって出席が...

今日は多摩美 大学院美術研究科の卒制審査会を見学。アートコースとデザインコース、まぜまぜで講評。聞いていると、学生時代にアートコースの先生方の言葉や思考に影響を沢山受けてきたことを思い出した。個を研ぎ澄まして、歴史のフレームを乗り越えるアートのマインドがとても好き。 「(誰か)のために」の前に、 「(私)が世界をどう感...

美大の講師をして1年半。様々なアイディアが生まれる現場に立ち会う。多くが素晴らしいアイディアだが、稀に人権に関わるような際どいアイディアに出会うこともある。その時は、明らかにアウトでも、「ダメだからダメ!これは炎上します!」と、いきなり否定はしないように心がけている。 (毎回、試行錯誤。超難しい...。 これでいいのか...